인류 진화의 역사는 많은 부분 논쟁에 휩싸여 있지만, 지구상의 모든 고인류학자들이 인정하는 한 가지 사실은 다음 두 단어로 요약할 수 있습니다.

"우리는 움직였다."

"그것도 꽤 많이. 풍부하던 열대우림이 줄어들기 시작하여 가까이에서 식량을 조달하기가 어려워지자, 인류는 점점 황량해져 가는 들판을 방황하며 식량이 되어줄 나무들을 찾아야만 했다. 기후가 점점 더 건조해짐에 따라 이런 '식물성 자판기'는 모두 사라졌다. 복잡한 나무를 오르내리는 민첩성이 요구되는 3차원적 활동대신, 인류는 메마른 초원 위를 이리저리 걸어 다니며 2차원적으로 움직이기 시작했다. 체력이 엄청나게 필요한 일이었다."

([브레인 룰스]/존 메디나 지음, 서영조 옮김/프런티어 출판사/2009)

지구의 역사를 큰 사건 중심으로 정리해 보면 다음과 같습니다.

46억 년 전 : 지구 탄생

40억 년 전 : 생명 탄생

6억 년 전 : 수생생물 탄생

4억 5천만 년 전 : 원시 물고기 탄생

2억 5천만 년 전 : 파충류, 양서류가 땅을 지배

1억 5천만 년 전 : 파충류 번성(공룡의 시대)

6천5백만 년 전 : 공룡 멸종

5천5백만 년 전 : 포유류 번성

2천5백만 년 전 : 개, 곰, 새와 같은 현생 포유류 진화

5백만 년 전 : 오스트랄로피테쿠스 출현

2백만 년 전 : 빙하기, 호모 하빌리스 출현

1백만 년 전 : 호모 이렉투스 출현

50만 년 전 : 호모 사피엔스 출현

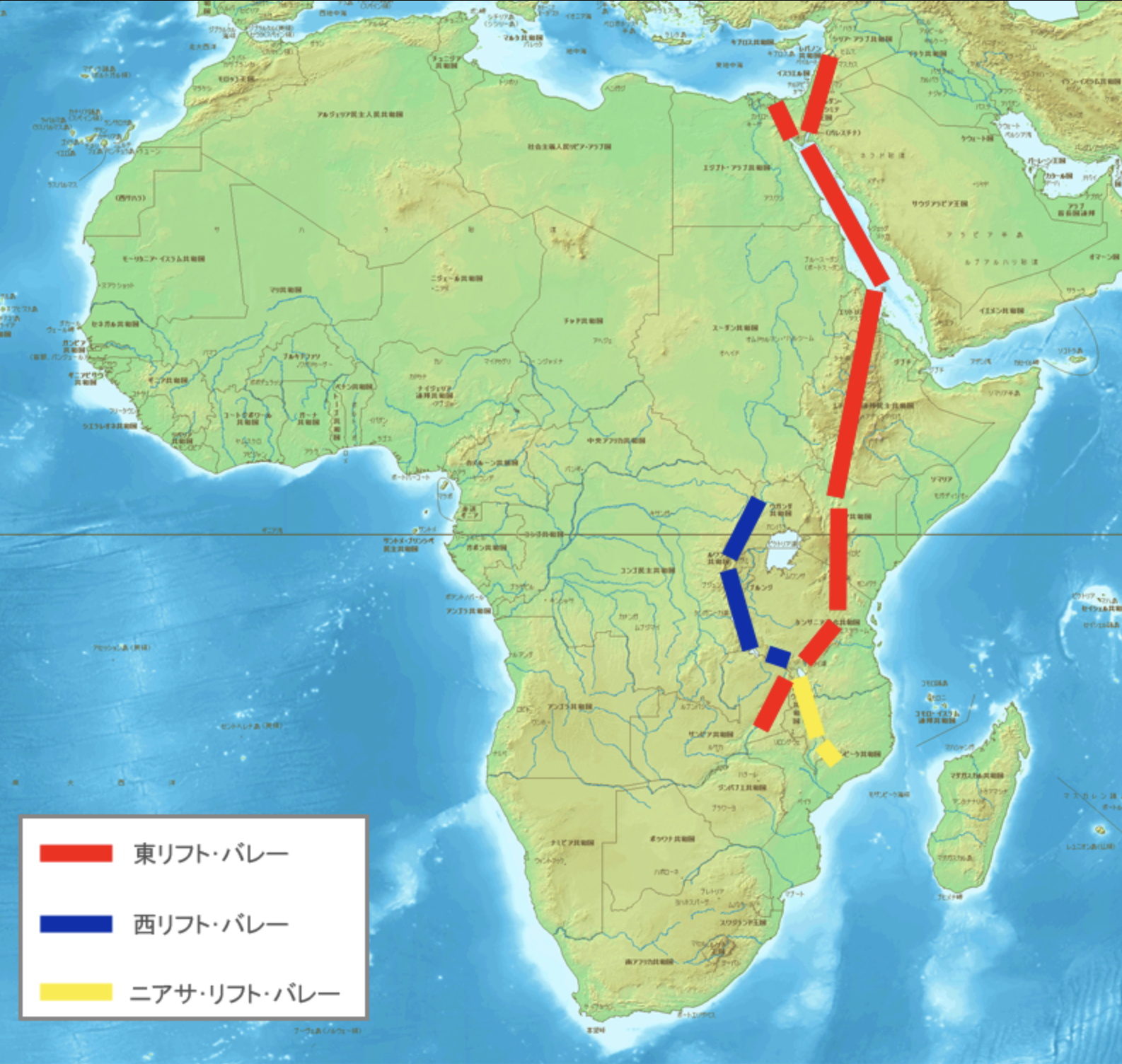

몇천 만년 전 인간의 조상은 주로 아프리카 열대 우림에서 살고 있었습니다. 그러다 약1500만 년 전에 강력한 지각운동으로 아프리카 대륙이 동서로 크게 갈라지게 되는데 그로 인해 아프리카 동쪽과 서쪽의 영장류가 서로 다른 형태로 진화하기 시작했다고 합니다.

어떤 학자들은 히말라야 산맥의 융기로 인해 대기의 흐름이 교란되거나, 이러한 지각운동으로 갑자기 파나마 지협이 등장하면서 태평양과 대서양의 해류가 만나는 양상을 바꿔놓아, 마치 오늘날의 엘니뇨 현상처럼 지구의 날씨를 교란시켰다고 주장하기도 합니다.

서쪽 영장류는 아직 습기가 많고 무더운 정글인 숲 생활을 답습하여 나중에 고릴라, 침팬지, 오랑우탄같은 동물로 진화하게 되지만, 동쪽과 북쪽 그리고 남쪽의 영장류들은 히말라야 산맥과 파나마 지협, 그리고 아프리카 동서열곡의 등장으로, 비의 양이 줄어들면서 열대림이 사라지고 건조해진 사바나 기후 환경에서 살아가야만 했습니다.

이들은 생존의 위협에 의해 나무에서 내려와야만 했고, 먹을 것을 찾아서 이곳에서 저곳으로 움직여야만 했습니다. 나무 아래의 초원에는 이미 자신의 영역을 차지하고 있던 맹수들의 위험이 있었지만, 먹이가 있는 다른 숲으로 가기 위해 사바나 숲을 걷거나 뛰지 않을 수가 없었다고 합니다.

어쩔 수 없이 그들은 높은 사바나 수풀에서 맹수들의 밥이 되지 않기 위해 시야를 확보하고, 조금 더 빠르게 움직이기 위해 두 발로 일어서서 엉덩이 불나게 뛰어다녀야 했습니다. 이족직립보행(Bipedalism)의 시작은 이렇게 먹고살기 위한 생존의 치열함에서 생겨났다고 볼 수 있습니다.

약 1000만 년 전부터 인류는 배고픔을 해결하기 위해 안전하지만 먹을 게 말라가던 나무에서 사바나 초원으로 내려와 두 발로 일어나 걷고, 뛰기 시작했습니다. 상대적으로 강한 신체를 가지지 못했던 인류는 초원의 맹수로부터 살아남기 위해 엄청난 눈치 작전을 펼 수밖에 없었겠죠. 두 발로 걷기 시작한 일과 두뇌 용량이 커지는 것에서 뭔가 밀접한 관계가 있을 것 같지 않나요? 눈치를 보려면 빠릿빠릿해야 하고, 그러려면 뇌를 좀 더 팍팍 굴려야 할 테니까요. 어쩌면 소마틱스에서 중요하게 여기는 인지(awareness)는 이러한 과정의 산물인지도 모르겠습니다.

진화 과정에서 가장 후대에, 그것도 먹잇감을 찾아 치열한 눈치 작전을 하며 걷고 뛰는 과정에서 계발된 것이 인지라면, 좀 더 귀하여 여겨야 할 것 같네요. 그래서 만약 제가 인지 법칙이라는 것을 만든다면 그 첫 번째는 다음과 같습니다.

"인지를 인지하라."

인지가 정말 귀하게, 인류 진화 과정에서 아주 최근에 등장했다는 것을 알면 깜짝 놀랄 때가 많습니다. 물처럼, 공기처럼 늘 옆에 있는 무엇이고, 또 그걸 내가 잘 활용하고 있다고 착각하고 있었기 때문이죠.

인지란 "의식이 있는 가운데 자각하는 행위"라고 모세 펠든크라이스는 말합니다. 강의를 할 때, 저는 수강생들에게 실험을 해봅니다. 일어나서 오른발을 들었다 내려놓는 동작을 반복하라고 시키죠. 그러면 아무 생각 없이 다들 한 발로 균형을 잡으며 반대쪽 발을 들었다 내립니다. 마치 균형 감각을 자랑하듯이 말이죠. 그러면, "오른발을 들었다 내릴 때 왼쪽 어깨는 어떻게 움직이던가요?"라고 물어보면 다들 멍해집니다. 다시 오른 발을 들었다 내리는 동작과 함께 왼쪽 어깨의 움직임을 '인지' 해보라고 하면, 그때는 대부분, 아주 뻣뻣한 이들이 아니라면, 어깨가 돌아간다거나 올라간다거나, 또는 앞이나 뒤로 움직인다는 표현을 합니다.

처음에는 인지하지 못했던 것을 인지하게 되는 거죠. 인지는 인지가 거기 있다는 사실을 알아주어야 인지의 힘을 드러냅니다. 그래서 두 번째 인지 법칙으로 넘어가면 다음과 같습니다.

"인지하려고 해야 인지된다."

대부분의 소마틱스 원리는 이 두 가지 원리를 기반으로 합니다. 나 자신에게 의식이 있는 가운데 무언가를 인지할 수 있는 힘이 있다는 사실을 자각하는 게 시작이고, 오른 발을 들 때 머리, 어깨, 척추, 골반, 허벅지가 어떻게 연결되어 움직이는지 알아채는 것이 전부입니다. 인지하려고 해야 인지된다는 사실을 명확하게 깨달아야, 인지를 더욱 다양한 소마 원리로 다듬을 수 있습니다.

------------

* 위 글은 2010년 3월 15일에, 제 네이버카페(cafe.naver.com/bodywork)에 올렸던 칼럼을 수정/재편집하였습니다.

-----------

* 함께 읽으면 좋은 포스팅

2023.09.13 - [소마틱스 칼럼] - 열심히 걷거나 뛰어야 하는 이유. 이족직립보행과 두뇌, 그리고 호미니드

열심히 걷거나 뛰어야 하는 이유. 이족직립보행과 두뇌, 그리고 호미니드

보통 두뇌의 발전이야 말로 사람을 사람답게 만드는 근원이라고 생각해 왔습니다. 그러나 오늘날에는 화석인류(化石人類)와 문화유물에 나타난 증거에서, 이족직립보행(二足直立步行)에 알맞

somatics999.tistory.com

2023.09.13 - [소마틱스 칼럼] - 자세의 진화. 춘추전국시대 노자와 진화생리학

자세의 진화. 춘추전국시대 노자와 진화생리학

춘추전국시대를 살았던 노자와 그 제자 집단에 의해 편집되었다고 알려진 [도덕경(道德經)]에는 다음과 같은 말이 나온다. “하늘아랫사람들이 모두 아름다움의 아름다움 됨을 알고 있다. 그런

somatics999.tistory.com